Dinant, cité martyre

Paisible centre de villégiature, fréquenté par une clientèle cosmopolite, Dinant croit vivre une saison touristique, en toute quiétude, quand l'entrée en guerre des grandes nations européennes ruine toutes ses espérances.

A l'annonce des premières escarmouches aux confins du royaume, la plupart des citadins, excités par les nouvelles alarmantes, s'agitent mais sans ferveur patriotique inconsidérée. Seule une poignée de volontaires s'enrôlent dans l'armée, ayant à l'esprit l'image romantique, inexacte mais inspirée par l'indignation, d'une guerre courte, glorieuse et juste. Malgré la gravité de la situation, les autorités communales se veulent rassurantes et résolues. A plusieurs reprises, le bourgmestre Arthur Defoin ordonne par voie d'affichage aux habitants de faire preuve de retenue. Pour éviter tout geste de provocation, les détenteurs d'armes à feu, de munitions et d'appareils T.S.F. doivent déposer leur matériel au bureau de police, sous peine d'arrestation. Personne ne critique ces sages précautions. Et, pour cause, personne n'ose imaginer le pire ...

Convoitée par sa position stratégique, la ville se retrouve très vite au coeur d'une brutale confrontation entre les Allemands et les Français. Le 23 août 1914, les Saxons, obnubilés par le souvenir des agissements des francs-tireurs lors du conflit franco-prussien de 1870, perdent leur sang-froid et commettent l'irréparable. En quelques heures, la localité, investie sans ménagement, sombre dans le chaos. Son nécrologue (près de sept cents civils), plus impressionnant qu'ailleurs, lui confère le statut fort peu enviable de première ville martyre dans le pays. Cette tragédie, souvent comparée à la mise à sac commise par les Bourguignons en 1466, n'a jamais été oubliée. Chaque année, à la date anniversaire, la cité des Copères se souvient avec émotion des circonstances qui en ont fait, un jour d'été, "une des stations de la voie sanglante par où l'humanité s'est élevée, dans la douleur, à la justice" (extrait du discours du Français Paul Deschanel, président de la Chambre des Députés, en visite à Dinant, le 23 août 1919. Lors de cette manifestation, le général chef de la mission française à Bruxelles remit, au nom du gouvernement de la République, la Croix de Guerre au bourgmestre Bribosia).

Un verrou stratégique

Le 4 août 1914, au mépris des règles du droit international, les armées de l'empereur Guillaume II violent les frontières de notre pays, resté sourd à l'ultimatum du gouvernement du Reich d'accorder le libre passage à ses troupes. Par respect de leurs engagements diplomatiques mais aussi pour des raisons tactiques, la France et le Royaume-Uni, puissances garantes de la neutralité de leur voisin, secourent la Belgique incapable de supporter trop longtemps le choc frontal inévitable.

Retranché dans les places fortes d'Anvers, de Liège et de Namur, le gros des forces militaires belges, réunies à grande peine par la mobilisation générale et sous-équipées, ne peut espérer au mieux que ralentir la progression de l'adversaire. Un ennemi pressé d'entrer à Paris avant l'automne afin de se retourner à l'est contre la Russie tsariste.

Le 15 août, l'avant-garde de la IIIe armée saxonne, placée sous les ordres du général en chef le baron von Hausen, se dirige, à marche forcée, vers la vallée de la Meuse. Sa mission est de seconder le gigantesque mouvement tournant par l'aile droite destiné à envelopper les corps de la Ve armée française commandée par le général Lanrezac et le British Expeditionary Force du maréchal French stationné dans la région de Mons. Comme le temps leur est compté, les Allemands n'ont d'autre choix que de forcer au plus vite les différents points de passage verrouillés par les brigades du colonel Cadoux relevant du Ier corps d'armée du général Franchet d'Esperey, déployées le long du fleuve, entre Namur et Givet.

Un déluge de feu s'abat sur Dinant. Dans les casemates et sur les glacis de la citadelle, les combattants se livrent, sous une chaleur accablante, à de sauvages corps à corps aussi héroïques qu'inutiles. Ce jour-là, aux abords du pont métallique enjambant la Meuse, un jeune lieutenant du 33e régiment d'infanterie d'Arras, Charles de Gaulle, reçoit le baptême du feu et échappe de peu à la mort.

Les combats avec les armes légères et les duels d'artillerie tournent, en fin de journée, à l'avantage des "pantalons rouges" ovationnés par une foule en liesse qui a préféré s'abstenir, conformément aux instructions officielles, de toute participation active sur le théâtre des opérations. Des actions isolées menées par des gardes civiques (en cas de conflit, la garde civique était censée contribuer à la défense du territoire national aux côtés de l'armée régulière. Elle n'était organisée que dans les villes où elle constituait une milice bourgeoise, désignant elle-même la plupart de ses officiers et n'ayant d'autre instruction militaire que quelques exercices dominicaux. Elle se bornait à parader dans les cérémonies publiques et, en temps d'émeute, à maintenir l'ordre tant bien que mal). Toujours en armes à Dinant, la garde civique, particulièrement entrainée au combat de rue, avait reçu la délicate mission de contrôler les accès du pont. Selon la déposition de son commandant, le major Mouton, la milice bourgeoise, déchargée de sa tâche de surveillance le lundi 17 août, remit ses armes deux jours plus tard. A l'issue de la bataille, les pertes militaires enregistrées dans les deux camps témoignent de la dureté de l'engagement : près de 2300 cadavres, parfois atrocement mutilés, jonchent le sol.

Soulagés, les habitants, qui n'ont pas trop souffert des dégâts matériels, ne doutent pas de la détermination de leurs vaillants défenseurs et libérateurs pour la suite des événements. Tout à leur joie, ils ne mesurent pas assez les risques d'une vigoureuse contre-offensive des Allemands qui, repliés dans les campagnes environnantes, n'ont pas dit leur dernier mot. Contrarié par ce fâcheux contretemps, le haut commandement de la IIIe armée, installé au château de Taviet près d'Achêne, programme l'anéantissement de la ville de manière méthodique en guise de représailles. Dans plusieurs villages, des soldats et des officiers hargneux profèrent de lourdes menaces. L'un ou l'autre notable recueillent leurs criminelles intentions de châtier les civils accusés de connivence avec les troupes républicaines.

Les hautes autorités du Reich, mises en cause plus tard par l'opinion internationale, justifieront cette volonté destructrice par la thèse des prétendus bandes de francs-tireurs déchaînés, embusquées dans des maisons. Une légende de guerre à l'origine d'une vive controverse littéraire.

Des signes avant-coureurs du désastre

Le survol de la vallée par des aéroplanes, de même que des incursions de patrouilles de uhlans se poursuivent les jours suivants non loin de l'église collégiale ; les unités françaises alertées par une concentration des détachements ennemis se retirent sur la rive gauche, prêts à intervenir.

Dans la nuit du 21 au 22 août, la rue Saint-Jacques, dépourvue d'un dispositif défensif, reçoit la visite d'une colonne d'éclaireurs très énervés, appuyée par des automobiles blindées venant de Sorinnes. L'expédition se solde par l'assassinat de quelques civils, l'incendie délibéré d'une vingtaine de bâtiments et une terrible méprise.

Au cours de cette équipée, les forcenés, complètement ivres, croient avoir affaire à des tireurs à l'affût. Les plus crispés, convaincus d'être tombés dans un piège, s'affolent et déchargent leurs armes sur tout ce qui bouge, y compris sur des compagnons d'armes en position de repli. L'incident, ou plutôt la bavure, est aussitôt exploité pour accréditer la rumeur de francs-tireurs. Effrayées par ces reconnaissances en force et redoutant un nouveau désastre, plus de 2500 personnes se décident, au lever du jour, à s'abriter derrière les lignes françaises de l'autre côté du fleuve. Hélas! pour eux, l'accès à l'ouvrage d'art miné et hérissé de fils barbelés leur est interdit. Sur les quais règne la confusion la plus extrême. Les fuyards priés de décliner leur identité se bousculent pour grimper sur des barges.

A midi, le Quartier Général français établi à Rosée, informé de ce début d'exode, s'oppose, à la stupéfaction générale, aux manoeuvres de transbordement qui risquent de perturber les travaux de fortification de la rive gauche. Quelques heures plus tard, les sapeurs du génie reçoivent l'ordre de faire sauter l'une des arches de la passerelle de Bouvignes, de même que le grand pont ferroviaire d'Anseremme. Bloquée sur la rive droite encombrée de barricades de fortune, la population, terrée dans les caves, attend dans l'angoisse la reprise des hostilités.

Fusillez-les

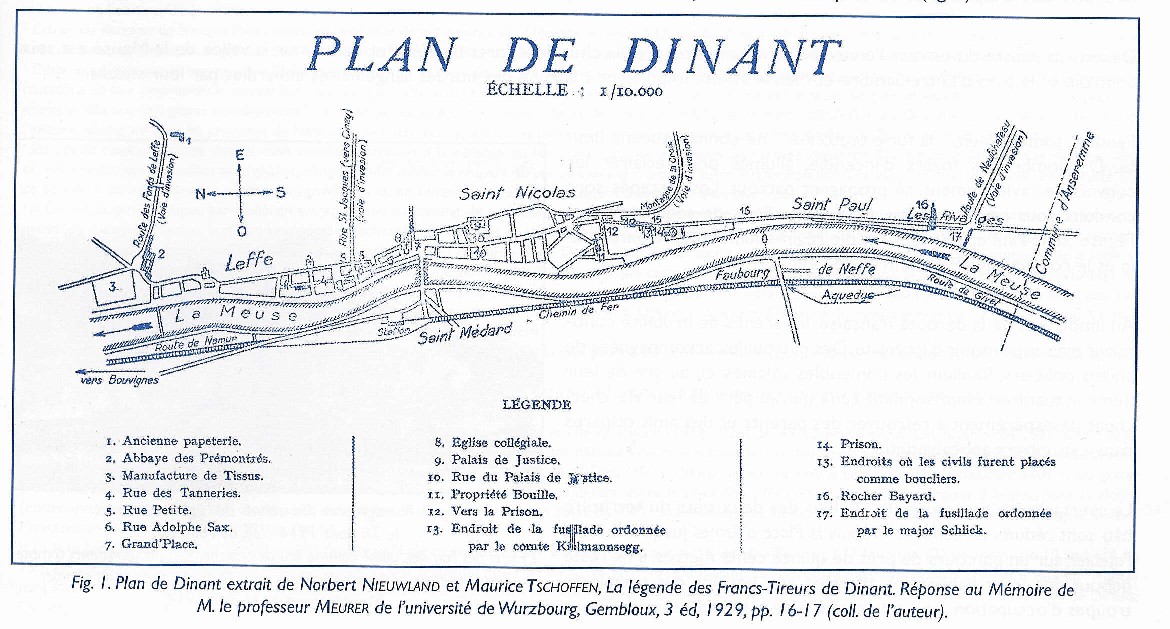

Le dimanche 23 août, un peu avant six heures, le général von Elsa donne le signal tant redouté. L'artillerie du XIIe corps saxon et les mitrailleuses entrent en action. Les fantassins allemands, dépités par leur récent revers et persuadés de la duplicité des Dinantais, reçoivent un implacable mot d'ordre : piller, incendier, massacrer sans égard à l'âge, au sexe et aux infirmités. Leurs effectifs renforcés, des régiments d'infanterie résolus s'élancent au pas de charge sur la ville par trois voies de pénétration, avant d'emprunter une quatrième plus au sud (la route de Neufchâteau dite du Froidvau), au début de l'après-midi.

Simultanément, ils pénètrent dans le centre-ville par la rue Saint-Jacques et les bois du Casino, ainsi que dans les faubourgs du quartier Saint-Nicolas (par la Montagne de la Croix) et de Leffe. Aussitôt arrivés dans ce quartier populeux, ils se livrent à une chasse à l'homme et inaugurent les scènes de tueries collectives aux abords de l'abbaye norbertine. En quelques heures, les habitants, délogés de leurs caves à coups de crosse et de baïonnette, subissent les pires exactions. En plus de vingt endroits de l'agglomération, des hommes, accusés de tous les maux, sont molestés et fusillés sans autre forme de procès.

Le long du mur du jardin de M. Tschoffen (quartier Saint-Nicolas), des éléments du 101e régiment des grenadiers de la garde, commandés par le lieutenant-colonel Kielmannsegg, disposent sur quatre rangées une centaine de suspects arrachés à leurs familles (fig. 2). Après un moment d'hésitation, le peloton d'exécution improvisé s'acquitte de sa basse besogne. Il tire à bout portant sur les prisonniers achevés impitoyablement à coups de revolver.

Trop exposés aux salves françaises, d'autres soudards se distinguent ailleurs avec la même cruauté. Ignorant superbement les lois et les usages de la guerre, ils se servent de captifs comme boucliers humains pour gagner le quartier des Rivages.

Dans le courant de l'après-midi, le 101e régiment d'infanterie, débouchant sur la route du Froidvau, projette de jeter un pont provisoire sur la Meuse mais se heurte à une poche de résistance établie sur les hauteurs de Neffe (ce faubourg s'étend, sur une longueur de près de quinze cents mètres, sur la rive gauche de la Meuse, vis-à-vis du quartier Saint-Nicolas, des Rivages et de la commune d'Anseremme, à laquelle il appartient en partie.), soumis à des bombardements intensifs. Excédés, les Allemands capturent une partie des habitants et les contraignent à traverser le fleuve en barque pour grossir les rangs des otages regroupés, à quelques pas du Rocher Bayard, près d'un mur, propriété de la famille Bourdon. Près de quatre-vingt personnes dont de nombreuses femmes portant leurs enfants sur les bras et des adolescents sont mis en joue et passés par les armes. Un bébé de trois semaines, Mariette Fivet, subit les pires outrages. Percé d'un coup de baïonnette, son corps pantelant est exhibé comme trophée par son tortionnaire aviné sous le regard amusé de ses frères d'armes.

Les auteurs de cette infamie, qui ont franchi le fleuve, gagnent ensuite le Charreau (ce charreau prend naissance au bord de la Meuse, à la limite des deux territoires de Dinant et d'Ansermme. Cette rue étroite et escarpée, coupant la ligne ferroviaire au passage à niveau, mène à la ferme de Rond-Chêne) de Neffe et s'acharnent avec des grenades sur des civils tapis au fond d'un petit aqueduc aménagé sous la voie ferrée, à proximité du passage à niveau. Leur crime accompli, ils évacuent les blessés agonisants. Ils ordonneront, quelques jours plus tard, de carboniser le monceau de cadavres déchiquetés en putréfaction. Mises sous pression de toutes parts, les compagnies de couverture françaises, incapables d'offrir une riposte efficace, mettent fin, dans l'avant-soirée, à leurs manoeuvres de retardement. Elles détruisent le pont métallique dans le quartier Saint-Médard et décrochent en direction de Philippeville et de Charleroi.

Désormais maître du terrain, l'ennemi épuisé pavoise. Après la chute des forts de Liège et de Namur, la vallée de la Meuse est sous contrôle et le pays d'Entre-Sambre-et-Meuse assiste impuissant à la ruée des hordes sanguinaires enhardies par leur succès. Pendant toute la nuit, "la furie teutonne" ne connaît aucune limite. D'innombrables foyers d'incendie, allumés pour éclairer les convois de ravitaillement, se propagent partout. Les rescapés sont conduits sous bonne escorte vers divers lieux de séquestration ; l'église Saint-Paul aux Rivages, l'école régimentaire, l'église paroissiale et le couvent des Prémontrés de Leffe. Au lendemain de la déroute française, les scènes de brutalité continuent mais avec moins d'intensité. Des patrouilles, accompagnées de chiens policiers, fouillent les immeubles calcinés et, au gré de leur humeur, tuent ou emprisonnent ceux qui, au péril de leur vie, cherchent désespérément à retrouver des parents et des amis disparus dans cet univers apocalyptique. Le spectacle est dantesque. Plus de deux tiers du territoire bâti sont réduits en cendre. Depuis la Place d'Armes jusqu'à la Place Patenier, sur un parcours de près de quinze cents mètres, il ne reste debout que vingt habitations affectées aux besoins des premières troupes d'occupation. Il ne subsiste rien de la Manufacture de Tissus à Leffe (qui a vu périr son directeur, Remy Himmer, vice-consul de la République d'Argentine, et son personnel), de l'Hôtel de ville avec ses précieuses archives et ses oeuvres du peintre Antoine Wiertz (fig. 4), de la Poste, des hôtels de première catégorie, du Grand Institut Hydrothérapique, fleuron du thermalisme local, des églises Saint-Pierre et Saint-Nicolas, des maisons de commerce, etc.

Si l'ampleur des dégâts matériels " est affligeante, ce n'est rien à côté du bilan humain. La ville ressemble à un vaste charnier : 674 morts ", privés d'obsèques, ont été jetés hâtivement dans les fosses communes. Près de 10% de la population civile a payé le plus lourd tribut qui puisse être exigé ! Une population, dépossédée de ses biens et humiliée par la déportation immédiate de plus de 400 innocents à Cassel, en Hesse. Dans toute la région, la IIIe armée saxonne s'est rendue coupable des mêmes excès. Lors de leur traversée, les XIIe et XIXe corps se sont illustrés par le saccage des villages de Hastière-par-delà, Hastière-Lavaux, Hermeton-sur-Meuse, Spontin, Evrehailles, Yvoir, Houx et Sorinnes. Le triomphe des "casques à pointe", convaincus de leur invincibilité, ne sera toutefois que de courte durée. Au début du mois de septembre, les Alliés stopperont, dans un ultime sursaut, leur folle avancée. Ce sera le "miracle de la Marne" et l'enlisement d'une terrifiante "machine de guerre" qui s'était crue indestructible.

Michel COLEAU

Professeur d'histoire, conservateur des archives de l'Hôtel de ville de Dinant

Bibliographie :

Jean SCHMITZ et Norbert NIEUWLAND, Documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg, quatrième partie. Le Combat de Dinant. Le sac de la ville, t. IV, Bruxelles, Paris, 1922, 340 pp.

Aurore FRANCOIS et Frédéric VESENTINI, Origines des massacres d'août à Tamines et à Dinant, in Cahiers d'histoire du temps présent, n° 7, mai 2000.

Bruno BERNAERTS, Destruction et reconstruction de la ville de Dinant (1914-1926), mémoire présenté à l'U.L.B. en 1984-1985.

Axel TIXHON, Les souvenirs des massacres du 23 août 1914 à Dinant. Etudes des commémorations durant l'entre-deux-guerres, mémoire présenté à Louvain-la-Neuve en 1994-1995.

G. SOMVILLE, Les crimes de l'Allemagne. Dinant. Massacres et destruction, Paris, 1919, 350 pp.

(extrait du Bulletin d'informations communales n°26, bimestriel mai 2001, pp. 28-31)